1916年6月8日,法蘭西斯‧哈里‧康普頓‧克里克(Francis Harry Compton

Crick)生於英格蘭中南部一個郡的首府—北安普敦(Northanmpton),克理克的母親安妮‧伊麗莎白‧克里克(Anne Elizabeth

Crick)像所有母親一樣,對家中的長子寄予無限的希望。為了給子女帶來好運,她在克里克出生後不久就讓自己的妹妹把克里克帶到房頂上去,希望透過這個小小的儀式以保證克里克長大後「升到頂層」。

幼年時的克里克是一個十分可愛的孩子,天真爛漫的他對外部世界充滿了好奇並且渴望了解世界,他希望發現新的事物,也相信長大後他能夠有所發現。小克理克的腦子整天在琢磨著許多事情,一天,他憂心忡忡地找到母親,向她述說了心中的小「秘密」:當我長大後,如果世界上重要的發現已被挖掘乾淨,我是否會無事可做?母親耐心地聽完他的述說,告訴他,科學上有很多有待人們發掘的奇異世界,有許多人們沒有發現的事情,完全不必擔心的,長大後還是大有可為的。聽了母親的話,小克里克的疑慮打消了,他的好奇心、進取心和自信心更加強烈了。正像他自己說的:「我對這個世界充滿了好奇,如果我的熱情被激發出來,我就會去分析他、探索他,並且我是願意努力工作的。」

幼年時的克里克是一個十分可愛的孩子,天真爛漫的他對外部世界充滿了好奇並且渴望了解世界,他希望發現新的事物,也相信長大後他能夠有所發現。小克理克的腦子整天在琢磨著許多事情,一天,他憂心忡忡地找到母親,向她述說了心中的小「秘密」:當我長大後,如果世界上重要的發現已被挖掘乾淨,我是否會無事可做?母親耐心地聽完他的述說,告訴他,科學上有很多有待人們發掘的奇異世界,有許多人們沒有發現的事情,完全不必擔心的,長大後還是大有可為的。聽了母親的話,小克里克的疑慮打消了,他的好奇心、進取心和自信心更加強烈了。正像他自己說的:「我對這個世界充滿了好奇,如果我的熱情被激發出來,我就會去分析他、探索他,並且我是願意努力工作的。」

看到可愛的兒子如此好學和善於思考,克里克父母便買了一本阿森‧米的《兒童百科全書》做為禮物送給克里克做為禮物送給克里克。而這本書最使他最感興趣的是科學:宇宙是什麼樣的?原子是什麼?生物是怎樣長大的?這本書深深地吸引了他,引發他熱愛大自然、探索自然界的奧秘,使他小小的年紀就決心成為一位科學家了。這種啟蒙教育是人生的第一課,也是決定人生最重要的一課。

克里克先後在北安普敦和倫敦讀完中學。在上大學的時候,第二次世界大戰爆發。戰爭風雲迫使他不得不中斷他的求學過程,進入海軍部門研究魚雷。戰爭結束時,克里克已到了而立之年。據他自己說,在執著追求科學的生涯裡,他是一朵遲開的花朵。直到31歲,克里克才進入劍橋大學開始科學研究。

已經過了而立之年的他究竟要從事何種研究工作呢?他對自己進行了分析:從學位成績來看並不太好,過去做過的工作不是沒有多少興趣就是無足輕重。而自己的優勢在於有較好的物理和數學基礎,更重要的是對新事物的渴求和轉向新事物的能力,容易進入一個全新的領域。克里克的朋友分成兩派,一些朋友對他的能力持懷疑態度,認為還是做比較平穩的工作好,最好是做科學期刊的編輯工作。但是另一些朋友卻支持他從事基礎研究工作,並認為一定會成功。有一位朋友甚至說:「我認識許多比妳笨的人,但他們在基礎研究中都取得了成功。」

朋友的鼓勵使克里克決心從事基礎研究工作,但選擇什麼樣的題目就頗費心思了,最後決定朝兩個主要領域,分子生物學和神經生物學,前者是研究生命和無生命的界線,後者是研究腦的活動方式。兩者之間分子生物學更適合克里克。有了研究方向,克里克彷彿在知識的崇山峻嶺中找到一條通道,並且依稀可見未來的前景。一個物理學、化學、數學的研究者從事生物科學研究,在當時是罕見的。這是他一生中重大的轉折。

克里克決心從事分子生物學的研究還有更深層次的原因。他原是物理系研究生,想從事基本粒子的研究,受到薛丁格《生命是什麼》這本小冊子的影響,決心把他的物理學知識用於生命科學研究。薛丁格是著名的物理學家,專門從事量子力學的研究。他在1944年發表的《生命是什麼》一書中,用通俗的語言說明了生物學研究的重要性,並指出生物學的問題最終要靠物理學和化學的方法來說明,而且很可能從生物學研究中發現新的物理學定律。他預言生物學研究的新紀元即將開始,號召物理學家要積極投身於生物學研究,從分子層次來探討生命奧秘。這本小冊子「在思想上發動了生物學革命」。克里克正式被這本小冊子所感招而投入這一場「生物學的革命」。

然而,他之所以從事生物學研究還有他內在的因素,幼年的他對未來世界充滿好奇心,這一「愛好」一直保持到成年,當他看到《生命是什麼》這本小冊子之後,埋藏在內心深處的好奇心又給激發出來。他讀了很多有關這方面的書籍,吸收了他能掌握的知識。然而,他也清楚地知道,他得到的只是「非常膚淺的知識」,在他選擇的領域內確實沒有深入洞察到任何有價值東西。那麼,是什麼吸引克里克把精力投於這方面來的?「是其中包含的神秘吸引著我:生命的神秘和認知的神秘。」克里克回憶當時的情景動情地說:「我想更確切得知在這個學科項目中,那些神秘的東西是什麼??如果最終我能發現它們某些結構,那將是多麼輝煌的事業阿!」

道路既已選定,就要堅定不移地走下去,雖然他深信自己的物理學知識有助於生物學的研究,但是他對有機化學、X射線繞射技術等基礎知識知之甚少。他花了幾年的時間攻讀他所陌生的學科。1950年,他再度成為研究生,開始探索生物的重要物質-蛋白質結構。1954年他以「X射線繞射─多肽類和蛋白質」這篇論文,獲得了生物科學的博士學位。1962年他與華生和威爾金斯以發現DNA為雙螺旋分子結構而得到諾貝爾生理學或醫學獎。

克里克具有一個異常清醒的分析頭腦和迅速掌握任何問題本質的才能,這使他在起步晚的情況下也能迅速地達到事業的頂層。(3)

詹姆斯‧杜威‧華森(James Dewey

Watson)在1928年4月6日出生於芝加哥市,十六歲時就進入芝加哥大學念動物學。他之所以於十六歲即能入學,在於當時芝大校長賀欽斯(Robert

Hutchins)開辦了資優生提早入學方案,讓優秀的高中生能提早進入學術殿堂,所以他畢業時才十九歲,當年申請入哈佛研究所未果,因而進入印地安那大學,這時盧瑞亞剛好在此任教,於是華生成了他的學生。這真是一段極有因緣之相會,華生因此成為「噬菌體集團」的核心成員,而當此集團學術地位日高,影響力日盛時,華生則憑藉著這樣的機會,打入了歐美菁英學術圈內,而能最快最早得知別人的成果。而當華生因DNA結構名氣陡升後,「噬菌體集團」也更水漲船高,成為創立分子生物學之主要學派,喧赫一時。(4)

華生在成長過程中,對他影響最大的有兩本書。第一本書是辛克萊‧路易斯(Sinclair Lewis,1930年成為美國第一位諾貝爾文學獎的得主)的小說《艾羅史密斯》(Arrowsmith),書中描述了一位美國醫生全身心投入了科學的故事。人的差異就在於此,同樣一本書對於別人可能起不了多大作用,而對於華生卻作用非凡。因為那時華生「聰明」的頭腦正在考慮他的將來。後來華生回憶說,這本小說促使他開始思考在科學上創造「偉大發現」的可能性,他意識到自己應該成為有「非凡建樹的科學名人」,而不是「書呆子樣的學者」。那麼怎樣才能在科學上有所建樹呢?華生在薛丁格所著的《生命是什麼》(What

is

Life;台灣版由貓頭鷹出版社印行)中,找到了答案。華生在細讀完此書後,他悟出了其中的奧秘。「聯結原子、分子與生命本質之間的關鍵就是基因,能夠解開基因攜帶的遺傳物質的化學物理密碼的科學家就會成為有非凡建樹的科學家。」

華生的聰明是眾所皆知的,而然聰明有時也會靠不住的,反而會誤了大事,聰明反被聰明誤。有一次,華生和克里克一起建構DNA模型時,因為遇到了瓶頸,恰巧當時研究DNA結晶構造影像的專家羅莎琳‧富蘭克林(Rosalind

Franklin)要做一份報告。對於羅莎琳的報告,華生仍一如既往地相信他過人的記憶力,而沒有做任何的筆記。然而,問題就出在華生引以為傲的記憶力上了。羅莎琳估算出DNA分子中每個核苷酸是由八個水分子環繞著的,而華生卻記成了每一段的DNA分子含有八個水分子,因此,華森所記得的DNA分子就小得多了。經過4天的工作,依照華生所記的羅莎琳報告內容的結晶影像數據,克里克和華生構築出了DNA分子模型。他們請來了當時研究DNA結構的專家威爾金斯(Maurice

Wilkins)、羅莎琳等人來觀看他們的作品。

結果,羅莎琳立刻發現了這個模型錯誤的地方,而這個錯誤的形成是由於華生誤記了羅莎琳報告的內容。這樣,由於華生的聰明,使他們第一次嘗試建立的模型失敗了。華生和克里克所在的卡文迪許實驗室(Cavendish Lab.)主任W.L. 布拉格(William Lawrence

Bragg)對這件事很不高興,放話要他們兩人放棄這個研究,並要他們把模型交給威爾金斯。華生的聰明差點斷送了他們得到諾貝爾獎的前程。(3)

1953年元旦剛過,華生和克里克就製出了一個新模型,在兩股糖與磷酸的螺旋鏈之間,夾著一一相同的鹼基。A基與A基相對,

T基與T基相對。這種模型倒是符合已知的資料,但是構型彆扭,因碳基分子大小不同,使兩條外骨架發生了扭曲。

華生坐在桌旁。對著這個奇怪的模型陷入沉思。他想神秘的DNA應該是有一種和諧的,美的結構,決不應該這樣歪歪扭扭,他這樣想了一會兒便把鹼基拆下來重新換了個位置,大小搭配,讓A和T配對;G和C配對。這樣一來面前的模型真如一條凌空翻舞的彩綢,那樣舒展自如,那樣輕鬆和諧。而且又符合前不久關於DNA結構的另一項發現:A、T兩基的數目與G、C兩基的數目都正好相等。DNA結構之謎從此解開。

華生和克里克得到這個美的、合理的模型,喜不自禁,便立即寫成一篇論文發表在1953年4月的英國《自然》雜誌上。他們在給編輯部的信中說:「這確是個奇特的模型。不過既然DNA是個不尋常的物質,我們也就敢作不尋常之想了。」的確,在這三支力量的競爭中,華生和克里克資歷最淺而首先奪魁,正得力於他們敢大膽想像,不循常規。後來,直到1974年,波林還遺憾地說:「我深知核酸內含有嘌呤和嘧啶,但為什麼就沒有想到給它們配對呢?我總在探討三螺旋,就是沒有去試一下雙螺旋。唉,那些極簡單的概念,有時竟是這樣難以捉摸。」華生他們的論文只千把來字,但是它足可以與達爾文的《物種起源》相媲美,它開創了分子生物學的新時代。華生、克里克和威爾金斯因此同時獲得1962年諾貝爾醫學和生理學獎金。

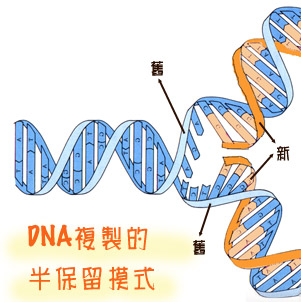

按照華生的模型,遺傳信息怎樣傳遞呢?在這條螺旋中兩股糖和磷酸組成梯子的兩側A-T、C-G連成梯子的橫槓。在一個人體細胞中,DNA梯子全長約有一米,所包含的橫槓就有60億條之多。一個人的基因,它可能是梯子的一段,約有2000條橫槓。當細胞繁殖的時候,這條雙螺旋就從中間分開,猶如拉鏈一樣從中間分成兩半。這時每一個鹼基對都拆開了,但是這剩下的一半在浮游於細胞核內的分子中很快就找到了新的伴侶。A又與新的T結合,G又與新的C結合,這樣就形成兩個與原來的DNA一模一樣的複製品,這就是生命的遺傳。如果DNA在複製過程中出一點意外,就會造成物種的突變。(5)

莫理士‧修‧弗雷得力克‧威爾金斯(Maurice Hugh

Frederick Wilkins)在1916年12月15日出生於紐西蘭的Pongaroa。他的父母來自愛爾蘭;他的父親(Edgar

Henry Wilkins)是學校醫療服務中的醫生,而他對研究很感興趣但是卻很少有機會碰到。

父母親在威爾金斯6歲時將他帶到英國,就讀於伯明罕市中的King Edward's School,而大學就讀於劍橋的St.

John's College,主修物理,而在1938年拿到他的學士學位。然後他去了伯明罕大學,作為Dr. J.T.Randall的研究助理。他們主要研究固體如何發出冷光,而在1940年,威爾金斯拿到了博士學位,他的論文主要是在

phosphors 中,誘捕的電子熱穩定性的研究。然後,他把這些思想應用於各種戰爭,對於雷達陰極管遮蔽的改進。接著他又替Professor M. L.

E. Oliphant工作,研究鈾同位素的分離。

在1945年戰爭結束後,他在蘇格蘭St. Andrews' University擔任物理學的講師,並且繼續完成他的研究,經過七年的努力已經從物理學橫跨成為生物物理學的教授。在1946年成為Medical

Research Council Biophysics Research

Unit的成員。在一兩年後,他改變了研究方向,開始研究細胞核酸利用帶有ultraviolet microspectrophotometric的顯微鏡,他也研究TMV(煙草鑲嵌病毒)的嘌呤和嘧啶。(1)

也因為如此,所以他成立一個小組開始對於DNA結構作研究。他們利用物理的方法,請X射線來幫忙。因為DNA是生物高分子,普通光學顯微鏡根本看不到它的分子結構。X射線波長很短,穿過DNA分子時,射線打在分子的不同位置,造成在一些方向上加強,在另一些方向上減弱,這叫衍射。分析這種衍射圖樣,就可以確定原子間的距離和排列,這樣就可以弄清它的分子結構。威爾金斯就用這種辦法拍到了一張DNA晶體結構的照片,這上面是一片雲狀的圈圈點點,他不敢立即下結論,只猜想DNA的結構大概是螺旋形的。(5)

發現

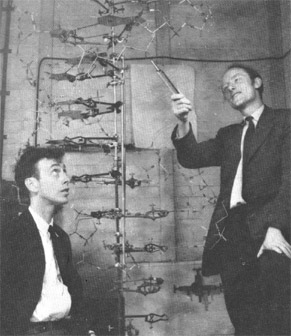

DNA是生命儲存遺傳訊息的化學分子,由五碳醣、磷酸以及四種鹼基所組成,這四種鹼基A、T、G、C分別是腺嘌呤(Adenine)、胸腺嘧啶(Thymine)、鳥嘌呤(Guanine)和胞嘧啶(Cytosine),DNA具有雙股螺旋的立體結構,螺旋的直徑約為2 nm,兩旁的扶手是由磷酸及去氧核醣以磷酸雙酯鍵(phosphodiester bond)所串成,中間以鹼基作為踏板,每十對鹼基旋轉一圈,距離約3.4 nm。另外,鹼基之間有互補關係,即A和T配對,而G與C配對,它們以氫鍵的方式連接,因此,只要知道DNA其中一股鹼基的序列,就可 華生與克里克於DNA模型前留影

以知道另一股的鹼基序列。(6)

以這樣的「配對」遊戲規則,假設其中一股是 -- AAGTCCTATTCG ,你是不是能夠寫出另一股的密碼順序? 沒錯!另一股就是 -- TTCAGGATAAGC。DNA複製時就是採用這種「半保留」方式-以其中一股做為「模板」,打造互補的新股!首先,兩股螺旋會先鬆開,使得原本「互補」、而且鍵結在一起的兩排核苷酸「裸露」出來,形成兩塊模板,然後有一小段可以先和模板相配對的引子(通常是一小段RNA或DNA,有時也可能是蛋白質)會先與模板的特定段落結合,做為複製的開端。接下來,ATCG的核苷酸單體就會依照前面所說的「配對遊戲」規則,分別做出兩股互補的「新」股。(7)

展望

今日以DNA為基礎的生物學正蓬勃發展。每一年都會有愈來愈多的生命科學研究成果,從細菌和酵母菌之類的單細胞生物,到複雜的人類大腦,被涵蓋進來。一九八四年時的生物學還是一門完全敘述性的學科,是科學中最不重視的一部份,當時的物理學則居於最顯要的地位。在那之前,愛因斯坦物質與能量間可互相轉換的劃時代發現,轉型成為原子的威力。如果未加制止,這項發現所促成的武器將可能摧毀整個人類文明。因此一九四○年代末期的物理學家,一方面因利用原子能造福大眾而受到尊敬,一方面又因為擔心他們的玩具落入惡人之手將造成嚴重的後果而為人所懼怕。

如今生物學也面對著同樣矛盾的情緒。DNA的雙螺旋結構,最初受到人們讚嘆具有知識上的簡單性,然而如今卻成為雙面刃,可能被用於好的用途也可能被用於不當的用途。自一九七三年史丹佛大學的科學家首次在試管中重組DNA開始(將這些新的DNA片段送回活體細胞也一樣重要),評論家便將重組DNA技術與物理學家裂解原子的威力相提並論。這些試管內重組的DNA分子有沒有可能並不會為寄主細胞帶來致病的能力,反而如同核子武器般嚴重地摧毀人類的文明?於是很快地,來自科學界內外的聲浪紛紛要求這類研究最好受到嚴格的行政命令或立法加以管制。

結果,數年的時間過去了,直到渴望追求生命之謎的科學家終於可以完全掌控重組DNA技術的強大力量。雖然大多數DNA技術如今已不受限制,但還有一項非常重要且具極大潛力的研究仍遭到禁止。目前全球絕大多數地方仍禁止進行研究如何將具有功能的遺傳物質送入人類的生殖細胞。這些實驗可能會促使人類未來的演化方向發生改變,因此沒有一個政府願意承擔這樣的責任。但是我們若獲准了進行這樣的研究,生殖細胞的遺傳工程將可使許多絕症變成可治療的疾病,例如我們只要將一些可抗病毒的基因送入生殖細胞,生下的孩子就不會死於致命的病毒感染,而這種方式我們目前已應用在某些植物上。

要是允許我們向前邁進的訊息到達,我也看不出來利用這些技術生下來的基因改良兒童會對人類文明產生任何危害。這樣的孩子只會帶來一時的轟動,就像當年的「試管嬰兒」路易斯‧布朗(Louise

Brown)那樣,時間久了自然就被人們所遺忘。如果基因改良兒童能夠健康快樂地成長,那麼就會有愈來愈多的基因改良兒童誕生,而這些孩子和那些因他們的存在而使得生命有意義的人們,就會高興地感謝科學家再次改善了人類的生活。然而要是加入遺傳物質的方法是無效的,我們就要努力開發新方法,以免更多夫婦將希望寄託在不穩定的技術,以為因此便可以生出健康的下一代。(8)

參考資料

(1)

http://www.nobel.se/ (諾貝爾主網站)

(2)

http://www.nstm.gov.tw/nobel/nomain.htm

(3)

諾貝爾百年百人-生理學或醫學獎,鄭艷秋等編著,世潮出版有限公司

(4)

雙螺旋-DNA結構發現者的青春告白,陳正宣、張項譯,時報文化出版

(5)

http://pei.cjjh.tc.edu.tw/bio-note/bio_17_11.htm

(6)

http://home.kimo.com.tw/ahren_tw/4.html

(7)

http://www.bud.org.tw/answer/0203/020346.htm

(8)

華生愛上DNA,朱佩文、陳紹寬譯,新新聞文化事業股份有限公司